賢者の書 鈴木直志教授インタビュー <完全版>

- cupress19281

- 2025年12月30日

- 読了時間: 10分

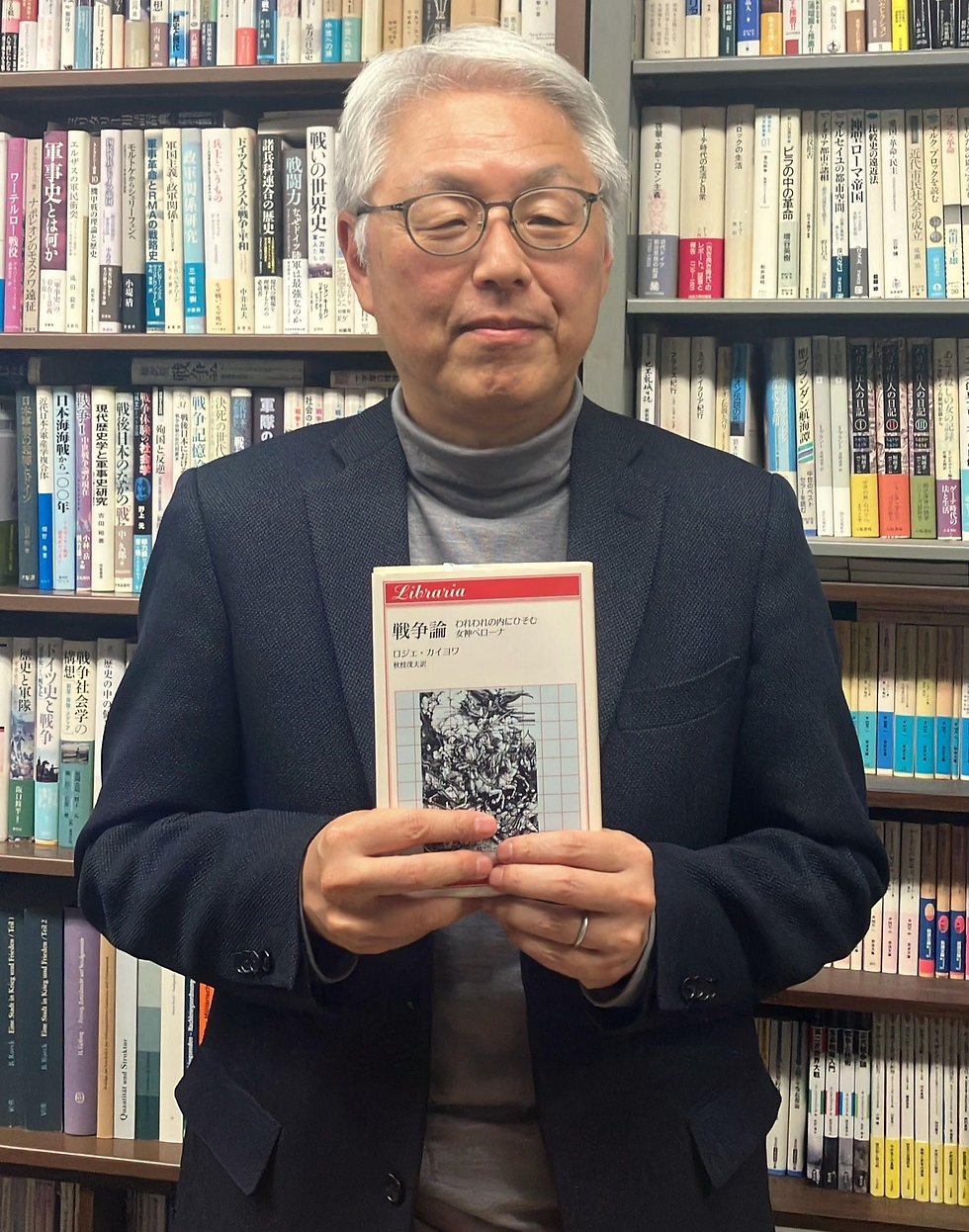

賢者の一冊 『戦争論 われわれのうちにひそむ女神ベローナ』 ロジュ・カイヨワ著 秋枝茂夫訳 りぶらりあ選書/法政大学出版局

中央大学の様々な教授や、各界の著名人などに自分が影響を受けた本について自身のエピソードを交えながら語ってもらう「賢者の書」。賢者たちが影響を受けた本をぜひ手に取ってほしい。

第3回となる今回は、文学部教授であり、近世ドイツ軍事史を研究されている鈴木直志先生にお話を伺った。 本稿は中央大学新聞1290号掲載の「賢者の書 第3回」の完全版である。

文学部 西洋史学専攻 鈴木直志教授

―本の内容について教えてください。

「著者のロジュ・カイヨワは歴史学者ではなく社会学者で、この本の中で社会学の見地から歴史に関する考察を展開している。戦争というものがどのような現象なのかを問い、特に第2部では、19世紀以降の近代の戦争について色々な考察をしています」

―考察の内容はどういったものなのでしょうか。

「私がこれに出会ったのは論文を書いていたときで、参考文献として読んでいたドイツ語の論文がどうにも分からなかった。内容はそれなりには分かるんだけど、文章の全体から浮かび上がってくる―あるいは著者の背景にある―、異なる時代のヨーロッパ人の戦争や平和に対するとらえ方、そうした観念の違いみたいなものがどうにも分からなかったんですよ。そういう時にたまたまこの本を読んだらとても手ごたえがあった。

内容については、西洋テーマ史(2)(鈴木先生が担当されている文学部の講義。西洋史学専攻の記者はこれを履修していた)の話とかなり似ている。だから私の養分になっている本とも言える。

たとえば第4章の『イポリット・ド・ギベールと共和国戦争の観念』。ギベールは18世紀末のフランス革命の発生直後に亡くなった軍人著作家で、彼の著書の中には、軍隊と社会に関する言及もあります。そしてその内容はまさしく、西洋テーマ史(2)で私がお話したことなんですね。すなわち、前近代においては『貴族(第二身分=戦う人)に保護されている第三身分の平民は戦わないのだから、その引換に政治的権利もない』という原則があった。しかし、第三身分はいつの日か『あなた達の保護はいらない』と貴族に対して言い放ち、自分達で自分達を守るようになるかもしれない、そういう形に社会が再編成される日が来るかもしれない、とギベールは述べたのです。実際、近代以降の社会にはこの原則が内在していて、『自分達は貴族(日本の場合は武士)に守られる平民(百姓・町人)ではなく、自分達で自分達の身を守る『国民』なのだ』という編成になっていくわけです。

第2部は19世紀後半のいわゆる軍国主義の話になっています。21世紀初頭の現在では『弱者に寄り添う』ことがとても重んじられるけれども、19世紀後半はこれとは逆に、『強い』ことに大きな価値が置かれていたんですね。『弱い者は強くなりなさい』という時代だった。戦争のイメージも、今はものすごくネガティブだけど、19世紀後半ではものすごくポジティブなんです。

このように、平和と戦争のとらえ方は時代によって違う。戦後の日本では反戦平和が支配的だけれど、それは決して普遍的なものではなく、むしろ今の日本に固有の戦争観なのではないかと、軍事史の著作を読んでいく中で気づき始めたわけです。

時と場所が変われば、平和や戦争のとらえ方が今と全然違うということがしばしばある。歴史を学ぶ人間としては、自分たちの価値観からそれを断罪するのではなくて、その時代の人々の考え方にまずは寄り添わなくちゃいけない。そう思った時、カイヨワが取り上げた19世紀の人たちの言説は、なるほどと思った。現在とは全然違う戦争観や平和観を、カイヨワは非常に巧みに綴っています」

―ではその時代の価値観に寄り添った上で、歴史学は何を語ればよいのでしょうか。歴史的事実を明らかにした上で、何かを提言するべきなのでしょうか。それとも、過去を明らかにすることに徹するべきなのでしょうか。そういった、歴史学の立場に関する先生のお考えを伺いたいです。

「私は単純に過去を楽しむという立場ではないです。戦争と平和に関するテーマって、日本では特にデリケートで、異論を許さないような空気があります。私はもちろん炎上を望んではいないけど(笑)、それでもやはり、このテーマって今の日本社会でもっと議論すべきじゃないかなと思うんですよ。『過去にこういう時代があった。そしてこういう背景の下に、今の我々とは真逆の考えが成り立っていた』ということについて、もっと当時の人々の価値観や考え方を思いやるべきだと思う。かくいう我々だって、まったく異なる価値観を持つようになった百年後の子孫から、その時の基準に従って断罪される可能性があるのだから。我々の今の価値観を振りかざして過去にマウントするのは、愚かな思い上がりだと思います。私はそのような立場でしょうかね」

―何かしらの目的ありきではなく、過去を過去それ自体として重んじるということでしょうか。

「その通りです。西洋テーマ史(2)では、私はまさしくそのつもりで、ヨーロッパ史の中で自分に見えた戦争と平和の姿を学生さんに語り、レポートで考えてもらいました。それを通じて、現在の日本で普通に学校で教えられ、それが正しいと思われている反戦平和―もちろんそれは大事な価値だけれど―に対しても、広い見地から考えることの必要性を問いかけました。特にこれは安全保障という自分の身の安全に係わる大事なテーマだと思うから、授業でも、そして今も、私は熱く語っているわけです(笑)」

―授業において心がけていることなどありますでしょうか。

「基本的には今言ったことがそれで、学生さんには私の話を通じて戦争や平和の問題について刺激を受けてもらえたら、と思っています。その刺激からさらに問いを発展させて、その問いそのもの、あるいは今の自分が置かれている立場、あるいは未来のことについても考えてみてほしい。皆さんがこれから生きていくであろう数十年の間、今の状況が続くとは到底思えないので、その時のためにも。この先何かを見聞きしたときに、その時の状況だけしか見えない人と、私の言葉によって価値観が揺さぶられた人とでは、出す答えが少し違ってくるのを期待していたりします。まあ、違わないことの方が多いのかもしれませんけどね。

西洋テーマ史(2)のコメントやアンケートの中で『今まで考えたことがないようなことを考えることができて面白かった』と書いてくれた学生さんがいて、私はそれがとても嬉しかったんですよ。私が期待したまさにその通りに、この学生さんは、私の話をきっかけに今まで疑いもしなかったことを問い直してくれたからです。考えた結果、出てくる結論は当然、人によって異なるでしょう。やっぱり反戦平和は正しいんだと思うのももちろんありだし、あるいはこれだけ国力がなくなっている日本は今のままじゃまずいんじゃないのかとか、あるいは平和そのものがどういう形で成り立っているのかとか、戦争は本当に絶対悪なのかとか、各人がそれぞれ結論やさらなる疑問を導けばよいのです」

―2014年実施のインタビュー『13人のナビゲーター』を拝読したのですが、阪口修平先生という先生に大きな影響を受けたとのことで、その先生とのエピソードも伺いたいです。

「阪口先生は私を学者として育ててくださった第二の父のような存在で、今でも半年に1回ほどお会いして、酒を呑みながらお話を伺う間柄です。翻訳をご一緒させていただいたり、プロジェクトに加えていただいたりと、色々な思い出がありますよ」

―中央大学での阪口先生との出会いはどういったものだったのでしょうか。

「私は1年次の時には漠然と近現代のドイツ史をやろうと思っていたので、ドイツ史の研究をされていた阪口先生に教えを乞おうと思っていたのですが、その年に阪口先生は在外研究に行かれていて1年間いらっしゃらなかったんですね。そして、卒論の指導教授も阪口先生ではなく、鳥山成人先生というロシア史の大家の先生だったんです。私の卒論のテーマはフリードリヒ・マイネッケというドイツの歴史家についてだったのですが、生意気にもその歴史家の書いたドイツ語の文章を読もうとしたところ、抽象的なことばかり書いてあって恐ろしく難解で、全然分からなかった。それを阪口先生に話したら、分からないことがあったら教えてくださると言っていただいて。そういうわけで何回か先生の所に通って教えていただいたのが、学部生の時のことでした。

大学院の時からは指導教授になっていただいて、自分の研究を文字通り導いてくださいました」

―人間的な形成のうえで阪口先生に影響を受けたことはあるでしょうか。

「阪口先生は人格者なんですよ。ですから、この面でも学んだことは多いですね。先生はいつもおおらかに対応してくださいました。私が先生にご指導いただいた1990年代は、今で言うところのハラスメントの類がほとんど顧慮されない時代でしたが、そうした時代でもなお、先生はその手のものを一切感じさせないお人柄でした。私の青少年時代は今とだいぶ違って、私自身も父親や学校の先生に怒鳴られたり殴られたりして育ったのですが、阪口先生はそうしたことを微塵も感じさせない、とても優れたコミュニケーション能力をお持ちの先生でしたね。

ただ、これは真似しようにも真似できないところがありますよね。そんな教員でありたいとは思うのだけれど、私には私の個性があるからね。私は結構思うことを直接言っちゃうんだけど、阪口先生はそこのところ大人だから、ある程度オブラートに包んだり、あまり露骨な表現は使わなかったりしました。そのあたり、私なんかはちょっと危ないよね(笑)」

―先ほどのお話と重複してしまいますが、中大生に対してメッセージなどありますでしょうか。

「戦争と平和の話に限らず、常識を疑えということでしょうか。そんな機会があるのは大学に在学している間しかないように思うし、大学生の特権って、時間があることだと思うんですよ。色々なことをああでもないこうでもないと話してお互いに刺激を受けることができる。『この間こんな本を読んだ』とか『この間ネットでこんなことを見た』といった話題をきっかけにして、気心知れた友と酒でも飲みながら、口角泡を飛ばして話をしてさ。プロ野球の話から始まってもいいし、政治の話をしてもいいし、学問の話をしてもいい。もちろん、常識を疑う話があってもいい。そういうコミュニケーションができるのは大学生だけ。だから必ずしも中大生に限らないんだけど、そういう時間はとても貴重なので大事にしてほしい。そしてそういう過ごし方をしてもらうと、心や人間関係も豊かになるのかなと思います」

―歴史学を研究する上で心がけていることや、こういった観点から見たいと思っていることなどはありますでしょうか。

「たとえば社会学者が理論を裏付けるために、歴史を素材として扱うことがあります。同じように、経済史の研究者がたとえばマルクス主義などの理論の材料として歴史を用いています。これらはいずれも専門科学の営みとしてまったく当然のことです。ただ私が携わる歴史学は、理論にももちろん目配りしますが、それ以上に史実そのものを重んじる傾向があります。それゆえ、歴史が単なる材料として扱われることには少し思うところがあります。隣接諸分野の学問体系や、あるいは現代的価値観を歴史に当てはめて、史実が押し潰されてしまうということに、戸惑いを覚えるのです。そうではなくて、歴史の持つ個性により注目したい、歴史を均してしまいたくない、というのが私の立場でしょうかね」

―では、現代的価値観とどの程度距離を置くべきだとお考えでしょうか。

「社会には、その時代ごとに価値観のメインストリームがあります。自分もまたその社会や時代の一員であることは動かせない事実ですから、完全にその立場から離れることはできません。でも、そうした立場にありながらも、頭の中では社会のメインストリームから一歩外に出て、そこに身を置くことは可能だと思うんです。そしてそこからメインストリームを眺めてみると、その中にいる人々には見えないものが見えるはずです。私はそのような距離感が望ましいと思っています」

―今後研究していきたいことや、物申したいことなどあればお願いします。

「物申したいことは大体授業で言っているし、先ほどもその一部をお話ししたので、いつかそれを新書ぐらいの形にして世に問えればと思っています。まあ、なるほどと言ってくれる人もいれば、一方で痛罵する人も出てきそうな気がしますけれど。でも、1回そういうことをしてみたいですね」

(倉本)

コメント